2025-08-19 15:49:29

2025-08-19 15:49:29从地方医生到军队文职,一场脱胎换骨的蜕变

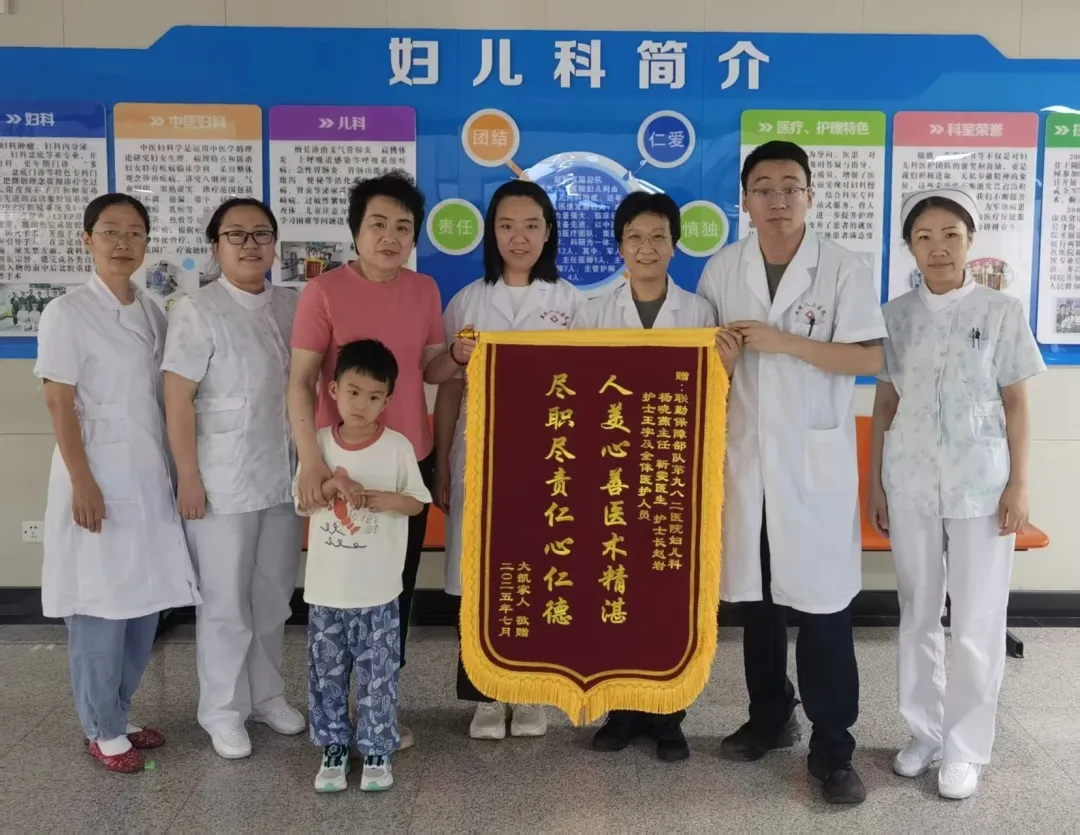

妇儿科 靳雯

白大褂的袖口沾着消毒水的清香,军绿色的肩章映着窗外的阳光——这是我如今最熟悉的模样。从地方医院的儿科诊室到部队医院的文职岗位,那面鲜红的军旗,始终在我成长的路上熠熠生辉,而引我走向它的,是爱人驻守深山的身影,是前辈们传承的精神,更是融入血脉的纪律与担当。

初识军营,是透过爱人的迷彩服。他是基层部队的一名军人,常年驻守在群山环抱的营区,手机信号时断时续,见面的日子屈指可数。每次视频,他身后的军旗总在风里猎猎作响,“保家卫国”四个字从他口中说出,带着山风的质朴与坚定。我曾不解,问他守着荒山野岭有何意义。他却指着营区墙上的标语:“这里是祖国的疆土,我们多站一班岗,家乡的孩子就能多睡一个安稳觉。”那一刻,我看着他被晒黑的脸庞和磨破的作训鞋,突然懂了:有些坚守,无关繁华,只关责任。也是从那时起,“军人”二字在我心里有了沉甸甸的分量,而那面军旗,仿佛也透过屏幕,在我心里投下了一道光。

2023年,第九八二医院有文职的儿科岗位,爱人兴奋的对我说,加入文职队伍,服务于军人子女。他们的父母驻守边疆,孩子看病不容易,咱们的文职医生就是他们的“守护天使”。爱人的话,像一颗种子落进心里。他说,部队医院需要有经验的儿科医生,而我的专业,恰好能在这里发光。“穿上文职制服,你守护的不仅是孩子,更是守护他们身后的万家灯火。”这句话,让我下定了决心。

入职后,妇儿科杨晓燕主任给我们新来的文职人员讲了她的故事。记忆犹新的是2010年玉树地震,她作为部队医疗队的一员,抵达震区。余震不断的夜里,她在临时搭建的帐篷里为做手术。“那时候,军旗就插在帐篷外,看着它,就觉得有股劲儿撑着你不能倒下。”主任的声音有些哽咽,“我们是医生,更是军人的后盾,只要军旗在,就没有跨不过的坎。”她指着科室文化墙上的合影,照片里,她和战友们站在废墟前,身后是迎风飘扬的军旗,脸上满是疲惫却眼神坚毅。那一刻,我明白了:文职不是“配角”,而是与军人并肩的战友,前辈们用行动传承的,是“一不怕苦、二不怕死”的精神,更是“为人民服务”的初心。

从地方医生到文职医生的转型,是一场脱胎换骨的蜕变。地方医院里,我习惯了相对自由的工作节奏,而在这里,“纪律”二字贯穿始终:起初我很不适应,直到岗前培训给我上了深刻的一课。为期两个月的岗前培训,是我离军旗最近的日子。每天清晨,伴着嘹亮的军号起床,出操、整理内务、队列训练,日复一日。叠“豆腐块”被子时,我曾为了捏出棱角练到手指发麻;队列行进时,为了步伐整齐,我对着镜子反复练习摆臂角度。最累的是战术训练,趴在滚烫的水泥地上,手肘磨出了血泡,汗水浸透了作训服,但听到“向前看”的口令,所有人都咬牙坚持。教官说:“纪律不是束缚,是战斗力。在战场上,一秒的迟疑可能酿成灾难;在医院,一分的疏忽可能危及生命。”这句话让我恍然大悟:儿科医生的细致,与军人的纪律,本质上是相通的——都是对生命的敬畏,对责任的坚守。

培训结业那天,我们站在军旗前宣誓。当“服从命令、严守纪律”的誓言脱口而出时,我突然想起爱人曾经驻守的深山,想起杨晓燕主任在震区的坚守,想起自己曾经不解的“意义”。原来,成长从来不是孤军奋战:爱人的坚守告诉我责任何在,前辈的故事教会我担当为何,而纪律的磨砺,则让我懂得如何将初心化为行动。

如今,我在儿科诊室里忙碌,看着官兵的孩子!们康复后露出的笑容,总会想起那面军旗。它指引我从诊室走向军营,从“医者”成为“战士”的同行者。消毒水的清香里,有白大褂的使命;军绿色的肩章上,有军旗的光芒。在这条路上,我会继续带着初心前行,让成长的每一步,都与军旗的方向一致。